|

|

|

Das "Krone-Fläschchen" könnte über

500 Jahre alt seinIm Wirtshausmuseum

"Krone" in Tegernau wurde ein für den gesamten süddeutschen Raum

einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit gefunden.

Sechs cm lang, 2 cm im Durchmesser, ordentlich eingestaubt und mit Resten

eines unbekannten Etwas im Inneren, so präsentierte sich das

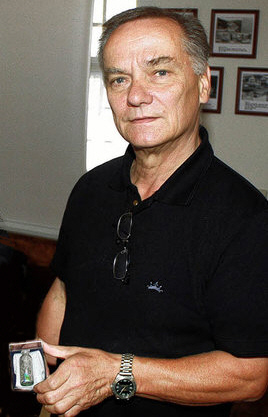

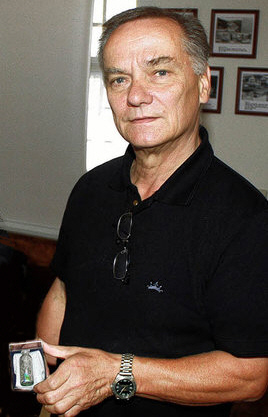

"Krone-Fläschchen" eher unscheinbar, als Hans Viardot es bei

Restaurierungsarbeiten im Tegernauer Wirtshausmuseum "Krone" in einem

Sandbett unter den Pflastersteinen des Küchenfußbodens entdeckte.

Mittlerweile jedoch ist klar: Das Glasfläschchen ist ein im ganzen

süddeutschen Raum einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit: Es legt

zunächst eine ungewöhnlich weit zurückreichende Spur zur alten

Handwerkskunst der Glasmacherei. Darüber hinaus jedoch birgt es in seinem

Inneren vermutlich Reste eines "Schutzzaubers" und verweist damit auf

spätmittelalterlichen (Aber-)glauben und hergebrachte Hausschutz-Rituale.

Damit ist das Krone-Fläschchen "das älteste und beinahe einzige Exemplar

eines solchen Schutzzaubers im ganzen süddeutschen Raum", attestierte

Werner Störk als Kenner der hiesigen Glashütten-Historie.

Bemerkenswert am "Krone-Fläschchen" ist zunächst sein Alter: Verschiedene

Merkmale bewegen Störk dazu, das Kleinod auf das 14. oder 15. Jahrhundert

zu datieren, und damit in die Frühzeit der Schwarzwälder Glashütten.

Zunächst ist da die grüne Farbe des Glases: Ein charakteristisches Merkmal

der Glasproduktion bis ins 17. Jahrhundert hinein. Verantwortlich für

diese Färbung ist das Eisenoxid im Quarzsand, der wiederum den

wesentlichen Rohstoff für das sogenannte "Waldglas" abgibt. Erst später

verbreitete sich das Wissen darum, wie sich dieser Grünstich mit Hilfe von

Manganverbindungen – der sogenannten Glasmacherseife – vermeiden und

klares, durchsichtiges Glas herstellen lässt.

Weitere Indizien dafür, dass es sich beim Tegernauer Krone-Fläschchen um

ein "Frühwerk" der hiesigen Glasmacherei handelt, sieht der Fachmann in

der sehr dünnwandigen Ausführung des Glases, im hohen Grad der

Verunreinigung und der Vielzahl der im Glas eingeschlossenen Luftblasen.

Dass es in der Region und speziell im Kleinen Wiesental (Wander-)Glashütten

gab, war durchaus bereits bekannt. Acht Glashütten sind allein im Kleinen

Wiesental nachgewiesen, so etwa in Sallneck um 1550, in Wambach um 1585

oder in Stockmatt um 1600, bei etlichen weiteren Standorten werden weitere

Glashütten vermutet. Dabei stand das Kleine Wiesental nicht allein in der

Region: Weitere ca. 50 Nachweise gibt es für das Große Wiesental (Raum

Zell, Hasel, Gersbach) und die angrenzenden Regionen. Ihre Blütezeit

hatten die Glashütten im Kleinen Wiesental den bisherigen Erkenntnissen

zufolge im 17. Jahrhundert.

Dass die Glashütten trotz ihrer offenkundig immensen Bedeutung relativ

wenig Spuren hinterlassen haben, ist den Besonderheiten dieses

geheimnisumwitterten Handwerks geschuldet. Die Glasmacher waren aufgrund

ihres exorbitanten Holzverbrauchs alle paar Jahrzehnte – wenn der Wald in

der Umgebung gerodet war - gezwungen, einen neuen Standort zu suchen. Im

Zuge dieser Standortwechsel brachen die Handwerker ihre Zelte ab und das

wortwörtlich: Sie zerstörten ihre Öfen und bauten ihre Siedlungen

vollständig zurück. Maßnahmen, die offenbar dafür sorgen sollten, dass

keine Hinweise auf das Wissen und Können um die Glasherstellung

zurückblieben und das Geheimnis der Glasmacherkunst bewahrt wurde.

Mindestens ebenso spannend und aufschlussreich wie die äußere Gestalt des

Krone-Fläschchens ist sein Innenleben: Schon gleich beim Auffinden fiel

eine vertrocknete Substanz im Inneren der Flasche auf, aller

Wahrscheinlichkeit nach die Reste eines Weihrauch-Weihwasser-Gemisches.

Damit ergibt sich bei der Suche nach der Bedeutung des Fundstückes eine

ganz neue Deutungsebene: Vermutlich sollten das Haus und seine Bewohner

mit dem Deponieren eines solchen Gegenstandes vor Unheil jeder Art, vor

Hexen und bösen Geistern geschützt werden.

Ein solcher Brauch legt ein katholisches Umfeld nahe. Da unsere Region nun

1555 evangelisch wurde, mag hier ein weiteres Indiz für das bemerkenswerte

Alter des Krone-Fläschchens vorliegen. Andererseits, es hielt sich so

mancher katholische Brauch im Verborgenen auch unter dem neuen Glauben.

Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass das Fläschchen erst nach der

Reformation vergraben wurde. Zugleich legt der Fund nahe, dass das

Krone-Gebäude - zumindest in seinen Fundamenten - schon vor der ersten

Erwähnung des Gasthauses im Jahr 1735 existierte.

Hans Viardot geht gar davon aus, dass das Ursprungsgebäude eines der

ersten Häuser Tegernaus war, welches im Jahr 1113 seine erste urkundliche

Erwähnung fand. Im Gesamtpaket aus Alter und Schutzzauber-Funktion ist das

Krone-Fläschchen "ein Schatz, der absolut einzigartig ist", schreibt

Werner Störk dem Team des Wirtshausmuseums Krone ins Stammbuch.

Zu bestaunen ist das Kleinod derzeit freilich nur zu ausgewählten

Gelegenheiten. Mangels adäquatem Präsentationsort wird das Fundstück

derzeit nur zu besonderen Führungen aus seinem sicheren Verwahrungsort

hervor geholt. Wünschenswert wäre, dass die Kostbarkeit einen sicheren

Platz im Hausgang der Krone fände, so Hans Viardot.

Quelle: Badische Zeitung; Original-Artikel: Anja Bertsch:

"Ein Schatz, der einzigartig

ist",

12. 09.2015

Text-Bearbeitung: Webmaster;

Fotos: KuK/H. Viardot (1+2); Anja Bertsch (3+4)

|